.

Na penumbra do salão, o rosto procurado regressa do meio das sombras. Não tens mais de vinte anos, tempo de juventude destilado na minha própria alma desavinda. É por ti que venho, hoje, ontem, noutras noites. Rosto de quem sabe ainda sonhar, de quem pode existir a salvo das rodas dentadas do relógio maldito. Rosto belo, em cuja pele deslizo dedos de amor, rosto insubmisso de mulher dançarina, rosto de puro erotismo e perdição.

Em nenhuma outra boca me apetece tanto o travo de um cohiba, o sabor dividido de um scotch, a negra reminiscência do café ou a palavra quero. Contigo trouxeste o cálido sangue argentino, o tango maravilhoso, que ao mesmo tempo é linguagem e ausência de linguagem, inexatidão de movimentos e o perfeito instante em que dois corpos se batem num duelo de sedução.

Vieste no momento em que precisava de ti. Aconteceste quando não esperava que pudesse renascer dos meus ossos de cinza. Trouxeste o fulgor de uma existência não tocável pelas misérias de um tempo e de um espaço concretos. Mais longe, ou mais fundo do que todas as outras mulheres, tu soubeste tocar sem medo a pedra fria do meu coração. Comigo te cruzaste, algures, nesta redonda casa onde tudo a todos é dado a desejar e a perder: tu disseste que ficasse e eu fiquei.

Por isso, por ti, vim todas as noites, hoje, ontem, sempre. És bela e não apenas pela firmeza da cintura, pela doce comissura dos lábios, pelo alarde de perfume que te atravessa as formas ou pelo delicado rodar das unhas. Conheço-te a admiração pela música, pela poesia (de Borges, de Neruda, de Lorca, de Víctor Jara; não de Pessoa: Eso lo detesto yo, como a todos los eunucos!), pelo vinho francês, pelos charutos cubanos, pelos pastéis de Belém, pela absoluta liberdade de todos os sentimentos, em ti nascidos e por nascer.

Disseste:

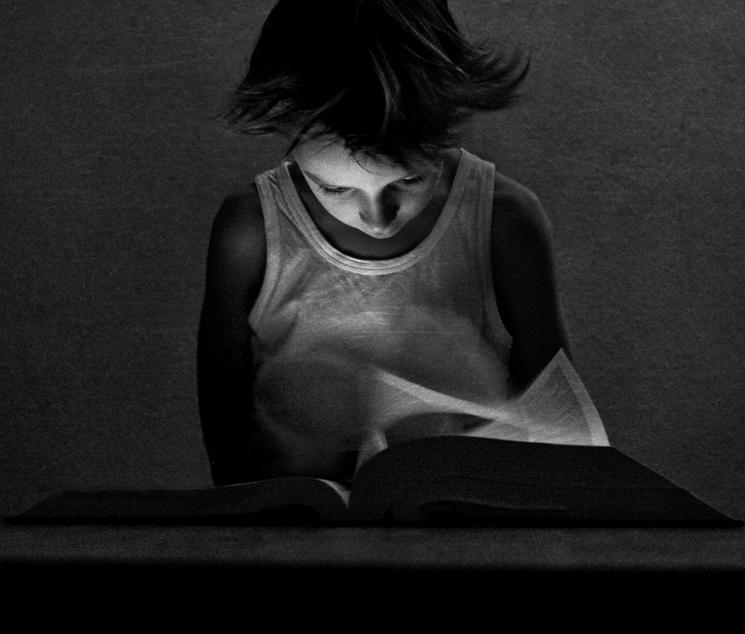

No tengo nombre, ni edad! Tengo sueños! Tuya seré mientras mío seas tú!

Nunca verdadeiramente te possuí, nem jamais em rigor poderia exercer sobre ti a posse. Pertences a uma espécie de seres que nos marcam com ferros, como para sublinhar o privilégio ou a desgraça de um dia havermos merecido a sua paixão. Haverá, quando muito, uma em dez mil vidas oportunidade igual de ser-se personagem numa tal história.

Diante dos espelhos, sob o lustre gigante (que mais se imagina pertencer a um grande salão vienense), a dança incorpora-me nos subúrbios de um outro tempo: solitário, o bandónion cresce; rostos anónimos, incontáveis, observam-nos da sombra; a canção é de uma tristeza esmagadora, um sismo de Piazzolla; tu rastejas a meus pés, imploras atenção, num menear desolado de quadris; sou uma criatura distante, o elegantemente panamá descaído, a barba por fazer, o casaco pendurado ao ombro num disfarce de másculo desdém, fato escuro, numa silhueta rio-platense que te faz chorar (Tan guapo, mi amor! Tan lindo!), tudo numa absoluta ironia de papéis trocados.

Perguntei:

O que farei um dia quando, milímetro por milímetro, me consumir este incêndio de imprevistas labaredas, se deixar de merecer o teu amor?

Disseste:

Pues, pase lo que pase, jamás te olvidaré, cariño!

Na penumbra do quarto, onde somente dedos frágeis de luz fissuram a janela, contemplo uma vez mais o teu corpo vencido e vencedor…

Haverá na vida de um homem, quando muito, uma sorte destas em mil, em cem mil, num milhão.

Porém amar e ser-se amado por uma mulher tão bela não é felicidade, mas angústia; incerteza terrível quanto ao destino, quanto à volúvel benquerença dos deuses… E, por isso, amar-te e ser-se amado por ti enlouqueceu-me os olhos e a boca. E tu que me salvaste, és tu que aos poucos agora me perdes, sem que disso tenhas consciência… ou culpa!

Em silêncio, como cedendo ao meu próprio e voluntário abismo, ao tango que me ensinaste, como para garantir a minha memória na tua memória, deixo-te assim mesmo, dormindo; deixo-te assim mesma, como sempre acontece nas frágeis aparições da vida, refém dos teus sonhos incontáveis, sem idade ou nome…

.