.

Sempre que pode, Sven Vogel atravessa a pé velhas províncias da Europa à cata de lugares arruinados. Investe pelo interior de túneis e de caminhos ferroviários abandonados, invade o segredo de florestas, devassa o silêncio de portões enferrujados, e aí, no lugar onde as teias de aranha amortalham e os grandes silvados escondem, Vogel fotografa.

Fascinam-no especialmente os castelos, os antigos sanatórios, os edifícios estatais reduzidos a escombros, os teatros mal seguros nos pilares, os hotéis maravilhosos da Belle Époque caídos numa decadência luxuosa e sem piedade. A objetiva das suas câmaras alimenta-se deste entulho, deste silêncio podre, do pó, da oxidação dos ferros e dos vitrais ultrajados, da coisa humana comida já pela morte.

Recentemente, numa das suas deslocações à Baixa Baviera, Vogel descobriu o que resta de uma antiga escola primária.

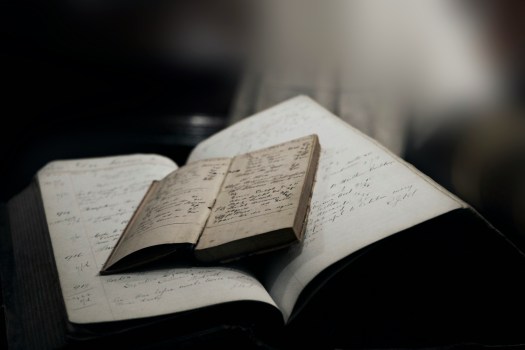

Na mesa que outrora pertenceu ao professor, dentro de uma pesada gaveta que precisou de arrombar, ao lado de obsoletas canetas de tinteiro e de sujíssimos frascos de vidro fosco, os seus dedos tocaram um caderno pequeno, de contornos arredondados, em cuja capa (sobre a águia e a suástica), o tempo lavrou um líquen peculiar em forma de caranguejo.

No papel amarelecido, entre cálculos e exercícios de gramática, no meio de frases da propaganda nazi e de pequenos improvisos pueris, podia ler-se o seguinte:

Meu querido Franz,

Enobreces a tua escrita com a paixão de um poeta e a lucidez de um filósofo. Graças à nossa escola e a alunos como tu, a sagrada pátria alemã permanecerá para sempre viva e pujante. A tua composição é um hino ao Führer. Ele, expoente da força e da superioridade, há de guiar-nos através da eternidade.

Vogel olhou em volta. O estuque derruído, as janelas estilhaçadas, as fezes dos pombos, e a intensa impregnação devida à urina dos ratos estrafegavam a sombra, mal permitindo respirar.

Debaixo do carimbo desbotado da suástica, assinava o panegírico Karl Oberheim. A data, completamente tomada pelo bolor, não a conseguiu o fotógrafo decifrar.

.