.

«Só nos meus poemas encontro morada» escreveu Jan Jacob Slauerhoff. Cito-o por não precisar de outras palavras para dizer exatamente o mesmo, por comodidade portanto. Mas por defesa também, para não me servir de argumentos mais terríveis para justificar a franciscana fortuna que juntei em quase quatro década de vida. Aos muitos que se queixam do amor e de uma cabana oponho eu a miséria ainda maior de não possuir nem uma coisa nem outra. Porque esta servidão (ocorreu-me o último título de Herberto Helder) o é no sentido pleno da palavra servir. Servir a poesia é, em última análise, nascer, viver e morrer com a poesia, ao lado, para ela e por causa dela… Servidão sem renúncia, sem protesto, sem arrependimento, servidão que torna tudo o mais secundário, incompleto ou incompreensível.

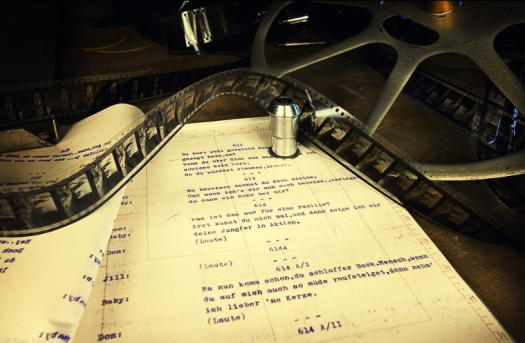

Mas moro também na poesia dos outros. Na sageza dos truques de linguagem. Na metáfora que o tempo lavou ‒ como a um espelho ‒ com sais e sabão. No ímpeto e jactância de uma estrofe, que ao passar por nós ‒ pela nossa língua ‒ levanta as pequenas chamas vacilantes e acaba incendiando-nos os olhos por dentro. No brilho intenso de uma imagem original, pura e espontânea, como o movimento de um abelhão ao deparar-se com canteiro de amores-perfeitos que salpica o lado de fora da nossa janela. Moro na poesia com a paz e o desprendimento de um santo eremita, de um sem-abrigo, de um louco, que no final de cada dia regressa ao seu tugúrio, à sua manta, à sua cela silenciosa. E que consolo habitar o miolo dos livros! Degustar com frenesi o cheiro a papel reciclado, como o das revistas do Tio Patinhas, o aroma da celulose, o odor perfeito do papel novo, semiplastificado, como o dos baralhos de cartas ou dos manuais escolares, acabados de estrear. E que prazer manusear antigos cadernos de sebenta, guardanapos, meias folhas aproveitadas, velhas agendas, cartões e panfletos já esquecidos, com versos, rasuras, anotações e correções feitas com a caneta de aparo, surpreendentemente lúcidos, agradavelmente melódicos, imageticamente vivos…

E é por isso que troquei sempre o Audi pela poesia de Homero, Camões, Whitman e Pessoa. Foi também por essa razão que hipotequei a casa, salvando somente os volumes de Arquíloco, Catulo, Dante, Baudelaire, Eliot, Breton, Celan, Miłozs, Tranströmer, Al Berto. E esqueci-me da data do nosso casamento, quando às tantas acabava numa mesa de café uma longa respiração, como as que Ruy Belo me ensinou, lidas em voz alta por Luís Miguel Cintra, junto ao mar, em tardes de inverno, quando as finanças, os altares, as multidões, os ruídos todos me angustiavam de uma forma que jamais conseguirei explicar-te. Troquei-te por Safo, por Emily Dickinson, por Akhmátova, por Sylvia Plath, por Sophia, por Fiama, por Elaine Feinstein, por Wisława Szymborska. E tu nunca me perdoaste. E eu nunca procurei o teu perdão. E tu decidiste, como outros faziam no óstraco, condenar-me ao pior dos exílios, que é e há de ser sempre o do desprezo.

Não tenho emenda. Não há remédio para isto. Nenhuma solução. Divorciei-me deste tempo, divorciado ele mesmo da poesia. Divorciado ele próprio da função principal do tempo, que é o de cavar crateras na nossa memória, como as da lua, onde acolhêssemos como a luz dos charcos os dias limpos, onde acolhêssemos como a lama dos charcos os turvos redemoinhos dos remorsos e do sofrimento. Divorciei-me deste tempo que não entende de espiritualidade, que se tornou belo e artificial como os antigos bezerros de ouro, artificial e belo como as frases ocas que leio todos os dias em todos os lugares e na boca das pessoas que me não entendem. Não tenho emenda. Sou viciado na pior das anfetaminas, no puro ecstasy das palavras que são música, religião e verdade. Sou viciado em POIESIS!

Mas mais do que isso. Sou viciado numa certa forma de querer existir. Sou viciado na preferência pelo profundo e pelo complexo, pelo subtil e pelo difícil, pelo que é ineficaz, imprestável e impagável, pelo que às vezes é vão e muitas vezes é efémero. Viciado por exemplo numa fuga de Bach ou numa elegia de Eleni Karaindrou, por oposição a todo o que é forró, pimba ou kitsch. Viciado por exemplo num bom filme de Fellini ou de Antonioni, de Wim Wenders ou de Alexander Payne, em troca dos quais mandaria incinerar todas as telenovelas da TVI. Viciado numa boa ópera de Mozart ou de Rossini, numa boa peça de Ibsen ou de Brecht (nem falo dos muito amados e adorados helénicos), numa boa conversa sobre antropologia ou astrofísica, viciado num bom café, amante dos melhores Cohiba, apreciador de uma reserva de Mouchão, naquela mousse de manga especialmente cremosa, nesse pudim de limão que apenas uma pessoa sabe fazer.

Ser viciado em poesia é o diabo! Habituamo-nos a luxos incomensuráveis, incontornáveis, irremediáveis, aos quais votamos não apenas a gula do instante, como sobretudo as epifanias que valem versos e uma eternidade (pelo menos o desejo de uma eternidade no prolongamento do nosso olhar). Ser viciado em poesia (que o são também aqueles que escrevem equações ou partituras, aqueles que modelam cerâmica ou coreografam pulsões) é uma porta aberta para o princípio, para o reconhecimento de que nos nossos gestos (nos mais ínfimos e risíveis) se repete o começo do cosmos, o movimento inicial, vital, verbal que acelera as veias e nos torna senhores da nossa própria ausência.

Milhões de páginas foram escritas sobre o mesmo assunto, em centenas de línguas, em milhares de universidades, mais objetiva ou mais subjetivamente. Do que dela disseram Aristóteles, Horácio, Wordsworh, Edgar Alan Poe, Derrida, Octavio Paz, João Cabral de Melo Neto, Bloom, George Steiner se fizeram códices e volumes imensos. Pura repetição! Ainda ecoam nas paredes da minha cabeça as frases eruditas com Ruy Belo procura agadanhar Na Senda da Poesia (1969) os grandes filões desta arte, que é religião e mito, ilusionismo e música, ciência e pão, amor e morte.

Cada poema (conforme deixei escrito em certo apontamento de 1998) é uma reedição do universo, cada um é a busca de uma ordem no caos permanente, a crença num lugar eterno como se crê num qualquer ponto abstrato, no movimento de cá para lá e de lá para cá do pêndulo.

O dito apontamento, escrito em caligrafia descuidada, provavelmente embriagada pela recente leitura de Gilles Deleuze, num caderno muito sujo pela cinza dos cigarros, não é grande coisa, admito. Gostava de filosofar, de tentar dizer por palavras minhas o que outros haviam porventura escrito com solene profundidade. Mas ficou aí o meu Credo, lídima profissão de fé, que o tempo não viria senão a corroborar:

«Nada em poesia é inócuo ou arbitrário. Nem sequer o silêncio que intervala as palavras, e as intervala entre o instante e o infinito. Nem sequer o modo como um homem ou uma mulher decidem viver para melhor a segregarem, como o fazem e o fizeram as límpidas abelhas de todos os tempos. Nada em poesia é inocente. Cada poema é um Big-Bang prodigioso. Somos poesia e à poesia havemos de tornar, não no fim, mas outra vez e sempre no princípio.»

.