.

As salas de espera nos hospitais são lugares incríveis, desconfortáveis, ruidosos, atarracados, repletos de pessoas numeradas, numerificadas, anónimas, cheias de velhice precoce ou consumada, com compressas e ligaduras, deitadas em macas ou presas a cadeiras de rodas, babando-se ou resmungando, ansiando pela chamada do intercomunicador, pedindo outra vez para ir à casa de banho, manejando o telemóvel horroroso (que não para de tocar e toca altíssimo), berrando pela filha que saiu do campo de vista ou contra a mãe que fez chichi pelas pernas abaixo e obriga agora à intervenção de uma funcionária de bata azul e muitíssimo mau-humor.

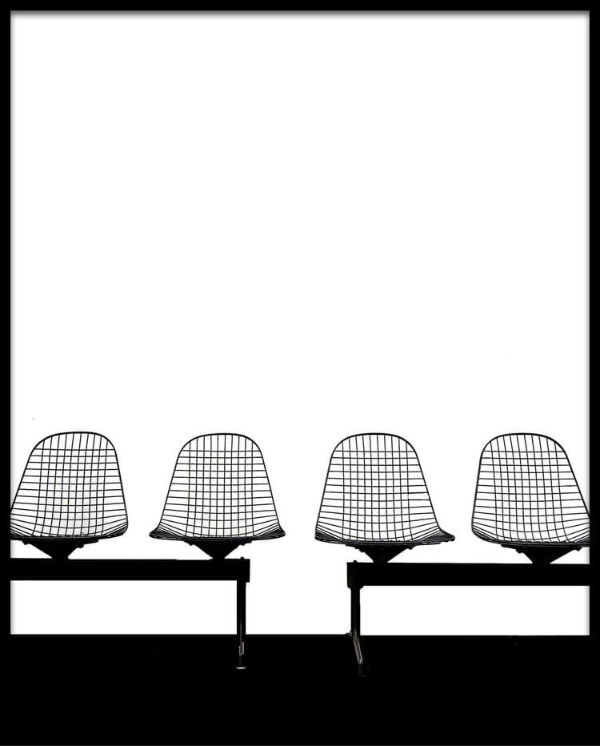

Chega-se muito antes da hora marcada para a consulta, procura-se uma cadeira plástica livre, limpa, menos retorcida se possível, senta-se nela a angústia toda, devagar, muito devagar se possível, para que a paciência esgote aos bochechos e não de uma vez só, o diabo leve para longe uma crise de pânico, e então, sim, tem-se uma visão claríssima da nossa condição.

O cavalheiro que não deixou de me perseguir com o olhar desde que cheguei é, literalmente falando, um velho conhecido. Cruzámo-nos num corredor da Imagiologia em junho, na Imunohemoterapia em julho, num WC em agosto. Podia dizer que o mundo é pequeno, mas a expressão parece-me duplamente redundante, porque o mundo é mesmo pequeno, para mais dentro de um hospital, e o mundo dos doentes é menor do que o mundo pequeno das outras pessoas, é um mundo asfixiante, uma casca de noz!

Na fila da frente, há uma mulher de lenço na cabeça. É um lenço bonito, elegante, feito de um rosa macio, nacarado, de onde brota uma esperança que me comove. Podia ser verde, ou azul, ou violeta, ou salmão. A mulher tem um rosto fino, não sei dizer se jovem ainda ou já não, mas belo, muito belo, atraente. Gosto de me distrair descrevendo-lhe os lábios, as pestanas, o rubor que pinta as suas faces e contrasta com os olhos amadurecidas pela surpresa.

Quase sempre trago um livro ou o iPad. Às vezes rabisco um apontamento e faço de conta que não pertenço às estatísticas, que sou um intruso, que não venho ouvir notícias duras, que os ponteiros funcionam de maneira diferente para mim. Chego a esquecer-me das dores nas costas, e da espécie de enxaqueca que se vai costurando na minha cabeça, e da fome, e da sede, do maldito cigarro que alguém decidiu fumar além, ali mesmo, para lá da curta porta que os sensores mantêm sempre aberta e sempre a fechar-se.

Durante a espera há tempo para tudo.

Às vezes atrevo-me a olhar para as pessoas de frente. Explico-me, a observá-las sem piedade, com ousadia, fundo, perscrutando-as até aos ossos. Deve ser uma prática criminosa, porque às duas por três me arrependo, me sinto vexado, me encho de remorsos e de culpa. Sinto-me então ainda mais cansado e mais triste. É como se outra pessoa tivesse ocupado o lugar que deixei vazio e essa pessoa fosse eu a olhar-me ao espelho sem me reconhecer.

Será que na sala há outros monstros como eu? Em que pensará toda esta gente? O que sentirá? Que medo a fará pregar-se ao chão e não agir com ímpetos de motim?

Regresso então ao ancião conhecido, que me segue sempre com um misto de carinho e de espanto («O que trará um rapaz tão novo a este lugar tão tenebroso?», «É o que eu digo, elas vêm cada vez mais cedo!», «Se calhar, é um cancro.», «Sei de miúdos cada vez mais novos a morrer assim…»). Percebo que me quer o nome, a idade, a confirmação da maleita. Adivinho-lhe os pensamentos, apetece explicar que não sou assim tão novo, que não tenho (segundo o apurado até à data) um mal tão grande, que isto se vai resolver, que há na vida complicações inesperadas. Percebo que talvez gostasse de me falar da sua própria enfermidade, dos filhos, dos netos, especialmente, quem sabe, daquela que é enfermeira em Londres e o orgulho da família («Sabe você que tenho uma netinha, pouco mais nova será que o senhor: foi trabalhar há coisa de um ano, ano e meio, para Inglaterra. É uma miúda do dianho. Foi sem medo, ganha muito bem!»).

Mas nunca trocámos uma palavra.

Porque me divido agora com a senhora do lenço na cabeça. Tão bonita, tão triste, tão saturada da vinda a este e a outros banquetes semelhantes, tão só («Descobri há meses um nódulo no peito e foi o começo», «Já uma irmã minha morreu por causa do cancro da mama», «O que custou mais foi a quimioterapia. Nessa altura, fiquei com a boquinha toda em ferida.», «Agora, se Deus quiser, isto vai passar…»). Não descortino um modo de iniciar com ela uma conversa. Nem valerá a pena. Não suporto tamanha tristeza. Não saberia contar-lhe algo engraçado, tragicómico, apropriado à situação («Olhe, estou aqui sem saber bem como. Foi como um macaco ter caído de um galho. Descobri tudo por acaso…», «A vida prega-nos rasteiras inacreditáveis. Fui a uma consulta, supondo que me raspava em cinco minutos, e fiquei internado onze dias…»). As desgraças cansam, maceram, desgraçam-nos.

Nunca faço nada de relevante. Não consigo concentrar-me.

Sinto que aqui cheira a medo. Na verdade, a diferentes tipos de medo: a medo de que a espera se prolongue interminavelmente; a medo de más notícias; a medo de que a filha subitamente desaparecida não volte para a nossa beira e um bando de estranhos nos capturem e encaminhem para qualquer lado incógnito, incompreensível, irreversível, infernal; a medo de que a nossa mãe demente volte a protagonizar um escândalo na sala (onde já se viu, fazer chichi pelas pernas abaixo?) e de que a funcionária terrível, carrancudíssima, nos passe uma descompostura monumental; a medo de que na sanita faltem o papel e a higiene e de que, nesse preciso instante (em que intestinos e bexiga atingem o limite), soe o nosso nome e a indicação do consultório no altifalante. A medo decerto de sermos afinal tão frágeis como acreditamos que somos; de que se repita uma epistaxe, de que se solte um flato, de que em desespero de causa se diga um palavrão. A medo da velhice. De ficarmos nessa ou naquela maca com algália e saco repleto de urina de lado; a medo de que as palavras sejam a partir de certa altura apenas chocalhos mentais, átomos a bater contras as paredes da cabeça, ideias confusas, morte.

Normalmente, tudo termina quando nos levantamos e nos dirigimos para certa porta. Depois, alguém de bata branca, voz mansa e olhos risonhos apazigua todos os pavores. Não sei como se passará com o velhote que me espia, nem com a senhora de lenço na cabeça que eu espiei. Julgo que é só uma forma de ver as coisas, ou também isso será uma feição do medo: medo de não se saber nada, de não se ter certeza sequer de que à nossa volta outras pessoas existam.

.