.

Acordei esta manhã encavalitado num ponto de interrogação: porque somos todos tão pessimistas? Todos, sim! Ou quase todos! A esmagadora maioria dos espécimes da espécie! Pessimistas, avessos à ideia de sorte, descrentes de que o happy-end ainda se vende nos mercearias antigas e nas lojas gourmet, aziagos, autorrebaixadores, soturnos. Porquê?

Eu sou um dos tais.

A vida deu-me sempre com o rolo da massa e é caso para dizer que me habituei a caçar o meu quinhão de felicidade e a fugir através de buracos impossíveis na parede. Sou dos que acham que isto não vai passar, que isso não tem remédio, que aquilo não se resolve num passe de mágica. Sou dos que pedem por favor que não me massajem as costas com meia dúzia de palmadas amigas e o ego com duas frases exclamativas. Sou dos que pensam que a minha equipa ainda vai sofrer um golo nos cinco minutos derradeiros do jogo, que desaba num desânimo invencível se ela tem só meia hora para empatar a porcaria do jogo. É-me inato descrer na possibilidade de um golo salvador a meia hora do fim.

Eu sou dos tais, dos derrotistas, desse partido principal de homens e mulheres calejados.

E, contudo, acordei esta manhã a meditar em factos inegáveis e objetivos históricos. Escapei com menos de dois anos aos ataques da bronquite e da asma. Escapei a um atropelamento aos doze. Mais tarde a um aparatoso acidente de viação. Escapei a uma peritonite apendicular aos vinte e um. Escapei, aliás, a quase todas as ites que vêm certificadas na legislação (otites, gengivites, gastroenterites, a uma parotidite infeciosa). Escapei intacto a todas as turmas de todas as escolas por onde passei, como professor, formador, estagiário ou simples assessor pedagógico (muitos afundaram nestas selvas não cartografadas). Escapei a manobras partidárias e a habilidades políticas. Escapei aos desgostos, às perdas, às renúncias e aos vexames. Escapei até ao tribunal terrível do espelho e aos castigos da consciência, algures no alçapão da alma (ou do córtex cerebral). Ainda não morri neste país demente e corrupto!

Pessimista até dizer chega.

E, porém, esta manhã acordei rodeado por um silêncio de pássaros cantando (peço encarecidamente que saiam e batam a porta, se se põem para aí, do outro lado da parede branca, a assinalar-me paradoxos, oxímoros e nonsenses). Acordei desempregado, mas saudável. Abatido pela fadiga, mas depois de uma noite intensa de escrita. Triste, mas feliz. Porque acordei. Porque aqui estou, diante vós, confessando-me pessimista em greve, derrotista em crise, se calhar (afinal) talvez um pouco, um pouco mais, de otimista, vencedor até aqui nos palcos em que a vida e a morte debateram posições e se convenceram de que o seu jogo de xadrez deve continuar.

Acordei agarrado à bengala de uma profunda meditação.

Porque nos acontece (não raro) desatarmos a questionar tudo. E quando digo tudo, quero dizer tudo. Mais ou menos como quando decidimos arrumar umas coisas na garagem e damos por nós a remodelar a casa, a pintar as paredes, a trocar de carro. E eu acordei assim, triste, feliz, falando em voz alta para mim mesmo em silêncio, perguntando, respondendo, questionando.

Que raio! Porque não levantar o traseiro e fazer alguma das coisas que sempre quisemos ter feito? Porque não meter na cabeça de uma vez por todas que somos tipos fantásticos, com humor, charme, inteligência? Porque arrastar, como uma sombra, como o peso de uma maldição, a crença de que acabaremos mal, enxotados, sarnentos, lambendo as feridas? Porque não preferir a luz limpa de uma narrativa boa, com final memorável? Se os amigos não faltam? Se a cabeça, mesmo muitas vezes no meio das nuvens, continua acesa e a fervilhar de ideias? Se o coração cicatrizou de todas as punhaladas e ainda bate?

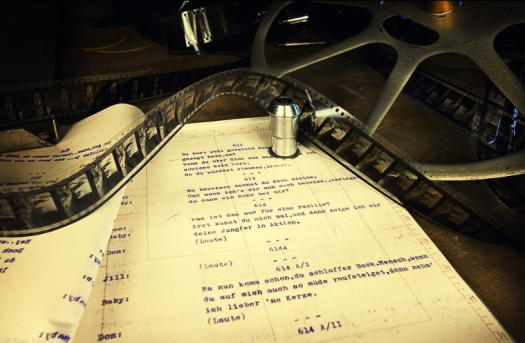

Talvez tenhamos nascidos gauches como Carlos Drummond de Andrade, mas não nascemos avessos à simpatia, nem à confiança, nem à certeza de que quem iniciou este filme (com um argumento de tal qualidade) o pode terminar melhor ainda. Deus, os deuses, as leis da Física Quântica, todas as leis do universo, parecem ter sabido sempre acomodar as coisas. Admitamo-lo: a própria existência é um acidente feliz.

Bebo, por isso, o meu café matinal com aquela sensação de que algo em mim aconteceu, de que qualquer coisa transmudou, como quando um grânulo de areia sai finalmente de dentro da peúga atormentada. De resto, o mais extraordinário dos epílogos, como num filme de mestre, é aquele sobre o qual nada sabemos, de que pouco suspeitamos, em que nos resta esperar. E este, o da vida, não duvidemos, é obra para limpar os óscares todos!

.